Der Oschatzer Frieden

in Legende und Wirklichkeit

Schickt den Landgraffen allehant

der sich dorzwischen legt sehr hart

und Friden schofft auff beiden part,

Das froh am Oster Mittwochen Balt

Das volck heym gab mit Reichem schall

und danckten Got für den abscheit ...

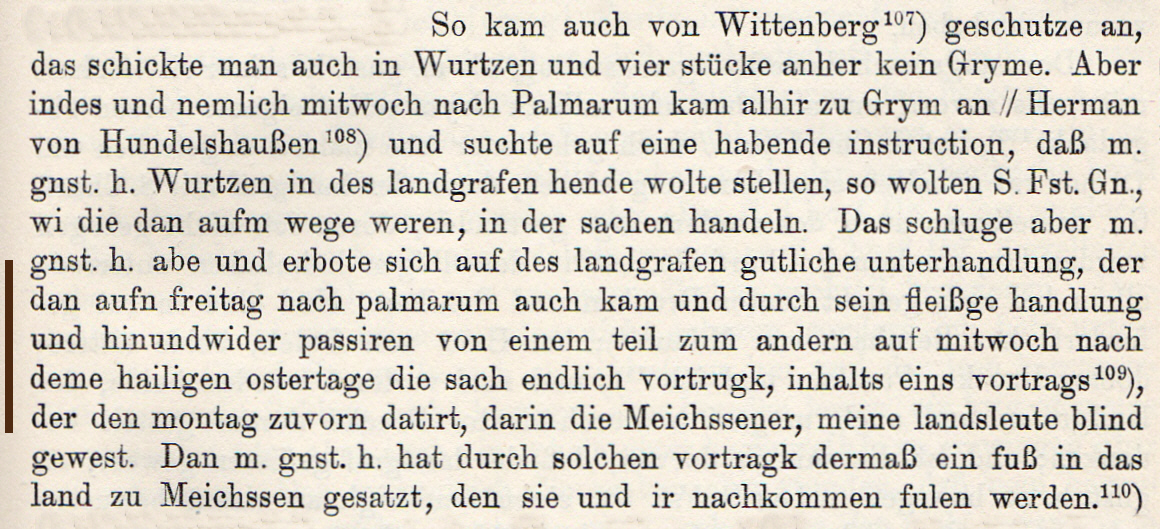

Zwei Zeitzeugen – der kurfürstliche Kanzler Melchior von Osse mit dem Auszug aus seinem Handelsbuch (oben) und der Oschatzer Stadtschreiber Johann Gregorius d.Ä. mit seinem Gedicht (unten) mit ihrem ganz persönlichen Rückblick auf das von ihnen selbst erlebte Ende der "Wurzener Fehde" in der Osterzeit 1542. Aber wo bleibt der „Oschatzer Frieden“, die gemeinsame Unterzeichnung des auf den 10. April 1542 (Ostermontag) datierten Vertrages durch Landgraf Philipp von Hessen, Herzog Moritz und Kurfürst Johann Friedrich im Freihaus gegenüber der St. Aegidienkirche zu Oschatz (heute „Vogtshaus“ genannt)? Warum hat der Oschatzer Stadtschreiber Johann Gregorius d.Ä. ein solches Geschichtsereignis von erheblicher Tragweite in seinem Gedicht NICHT verewigt? Warum schweigt auch Melchior von Osse als Kanzler von Kurfürst Johann Friedrich in seinem Handelsbuch zum "Oschatzer Friedensvertrag"? Warum erwähnen weder Martin Luther, Gregor Brück, die beteiligten Fürsten noch sonst irgendeine einzige zeitgenössische Quelle eine gemeinsame Verhandlung und/oder Vertragsunterzeichnung der drei Fürsten an einem (1) konkreten Ort? Warum erwähnt niemand von ihnen den „Oschatzer Frieden“ als Ergebnis? Warum gibt es mit dem „Oster-Mittwoch“, den sowohl der Oschatzer Stadtschreiber Johann Gregorius d.Ä. als auch der kurfürstliche Kanzler Melchior von Osse als Tag des Friedens erwähnen (siehe oben), eine Art „Ratifizierungsdatum“? Warum enthält das friedenserhaltende Dokument weder einen Ausstellungsort noch das Wort „Frieden“? Warum sollen die Verhandlungen zur Beilegung des Konfliktes in einem Freihaus – immer und in jedem Ort lediglich vorgesehen für die Unterbringung von Mannschaft bzw. Reisebegleitung des Fürsten und deshalb befreit von Steuerabgaben an die Stadt – stattgefunden haben, wo doch noch 200 Jahre später speziell in Oschatz Zusammenkünfte fürstlicher Personen im Haus des Bürgermeisters dokumentiert sind?

Der Seiteninhaber, liebe Leser, kann Ihnen auf all diese Fragen keine Antwort geben, weil seine bescheidenen Kenntnisse dieses Ereignisses für auch nur eine einzige Antwort nicht ausreichen. Er kann Sie lediglich von seiner ganz privaten und nicht durch wissenschaftliche Fakten untersetzbaren Auffassung in Kenntnis setzen, dass der „Oschatzer Frieden“ möglicherweise über keinerlei geschichtliche Grundlage verfügt und es sich schlicht und einfach um ein erfundenes geschichtliches Ereignis handeln könnte, das so nie stattgefunden hat.

Dafür spricht im Moment, dass es dem Seiteninhaber trotz intensiver Suche nicht gelungen ist, aus den ersten 300 Jahren nach „Friedensschluss“ auch nur eine einzige historische Nachricht – sei es als Brief, Urkunde, Gedicht, Tagebucheintrag, Chronik ... – zu finden, die einen „Oschatzer Frieden“, zeitgleich und gemeinsam unterzeichnet von Landgraf Philipp von Hessen, Herzog Moritz und Kurfürst Johann Friedrich im Freihaus gegenüber der St. Aegidienkirche zu Oschatz (heute „Vogtshaus“ genannt), erwähnt. Das gilt sowohl für den Vorgang insgesamt als auch einzeln für seine beiden Bestandteile – den von drei Fürsten gemeinsam unterzeichneten "Oschatzer Frieden" als Geschichtsereignis und das damalige Freihaus gegenüber der St. Aegidienkirche zu Oschatz als Ort der Unterzeichnung; auch für die Unterschrift von nur einem der beteiligten Fürsten an diesem Ort liegen dem Seiteninhaber keine historischen Nachrichten vor. Gewiss wird Herzog Moritz in Oschatz den Vertrag unterzeichnet haben, denn er war ja nachweisbar in Oschatz. Ein konkreter Ort der Unterzeichnung ist dazu jedoch offenbar nicht überliefert. Landgraf Philipp kann sowohl in Grimma als auch in Oschatz unterzeichnet haben, denn er war nachweisbar an beiden Orten. Konkret überliefert ist jedoch auch dazu offenbar nichts. Kurfürst Johann Friedrich ist während des Konfliktes in Grimma nachweisbar. Von einem Aufenthalt zur Unterzeichnung in Oschatz berichtet nicht ein einziger Zeitzeuge, kein Dokument, kein Chronist. Auch bei ihm ist nicht konkret überliefert, wo er den Vertrag unterzeichnete. Schloss Grimma wäre der wahrscheinlichste Ort, und eine spätere Nachricht von 1588 nennt auch Schloss Grimma als den Ort des Vertragsschlusses.

Wer den „Oschatzer Frieden“ als geschichtliches Ereignis erwähnt und würdigt, sollte und MUSS anhand von konkret bezeichneten zeitgenössischen Dokumenten beweisen können, dass es dieses Ereignis an diesem konkreten Ort auch tatsächlich gab. Gerade im Zeitalter von Fake News trennt so eine Beweispflicht ganz klar die Spreu vom Weizen – entweder man hat (als Laie oder Wissenschaftler) den Beweis für das angeblich stattgefundene Ereignis, oder man möchte ihn nur haben ... Geben Sie, liebe Leser (ob Laie oder Wissenschaftler), sich bitte nicht mit abwiegelnden Floskeln zufrieden, sondern FORDERN SIE DIESEN KONKRETEN NACHWEIS, der für jeden seriösen Wissenschaftler etwas Selbstverständliches sein sollte.

Zum Schluss: Seit November 2016 steht diese Seite inzwischen im Internet, und still, totenstill ruht der See. Nicht eine Mail, nicht ein Anruf, kein Beweis in den seither neu erschienenen Publikationen (dort häufig der komplette Verzicht auf den Begriff "Oschatzer Frieden"), und auch kein einziger Hinweis bei meinen zahlreichen Vorträgen. Aber die Forschungen gehen natürlich weiter. Jeden Wissenschaftler, der sich in den kommenden Monaten und Jahren mit den Ereignissen rund um die „Wurzener Fehde“ beschäftigt, möchte der Seiteninhaber ausdrücklich darum bitten, seinen Wissensvorsprung mit Laienforschern und Interessenten an der Geschichte vor knapp 480 Jahren zu teilen und eben diese Quellenlücke zu schließen. Gern wird der Seiteninhaber dann an dieser Stelle die jetzigen Zeilen löschen, und diese durch einen dem historischen Ereignis angemessenen Text ersetzen.

Nachtrag 2024 - Für den vorstehenden Text zum "Oschatzer Frieden" wurde 2015/2016 folgene Literatur gesichtet:

ARNDT, Gottfried August, Archiv der Sächsischen Geschichte, 2. Theil, Leipzig 1785, S. 317 – 332 (Erhebung der Türkensteuer 1542)

ARNDT, Gottfried August, Neues Archiv der Sächsischen Geschichte, 1. Theil, Leipzig 1804, S. 120 – 137 (Vertrag vom 10. April 1542 mit Anmerkungen)

BÖNHOFF, Leo, Artikel: Die Einführung der Reformation in Stift, Stadt und Land Wurzen (1542), in: Mitteilungen des Wurzener Geschichts- und Altertumsvereins, III. Band, 1. Heft, Wurzen 1918, S. 24 – 54

BRANDENBURG, Erich, Moritz von Sachsen, 1. Band: Bis zur Wittenberger Kapitulation (1547), Leipzig 1898, S. 194 – 206

BRANDENBURG, Erich, Politische Korrespondenz des Herzogs und Kurfürsten Moritz von Sachsen, Leipzig 1900, Reprint Berlin 1982, S. 360 – 419

BURKHARDT, Dr., Artikel: Die Wurzener Fehde, in: Weber, Karl von, Archiv für die Sächsische Geschichte, Vierter Band, Leipzig 1866, S. 57 – 81

FAUST, Lorenz, Sächsischer Stammbaum, Dresden 1588, S. 232

HECKER, Oswald Artur, Schriften Dr. Melchior von Osse, Berlin 1922, Handelsbuch, S. 15 – 18

HELD, Wieland, 1547 Die Schlacht bei Mühlberg/Elbe, Beucha 1997, S. 31 – 34

HOFFMANN, M. Carl Samuel, Historische Beschreibung der Stadt, des Amtes und der Diöces Oschatz in ältern und neuern Zeiten, Erster Theil, Oschatz 1815, S. 250/51

HORTLEDER, Friederich, Von den Ursachen des Teutschen Kriegs, Franckfurt am Meyn 1617, 5. Buch, 13. Capitel, S. 1142 – 1144

HUMMEL, Bernh. Frideric., Epistolarum Historico-Ecclesiasticarum Seculo XVI. et. XVII. A Celeberrimis Viris Scriptarum Semicenturia Altera, Halae 1780, S. 31 – 34 (Brief von Hieronymus Besolt an Dietrich Veit, die Wurzener Fehde betreffend)

JUBISCH, Gert, zitiert im Artikel von LIEBEGALL, Gabi, Oschatzer Allgemeine Zeitung, 24./25. Mai 2014, Seite 13

KAMPRAD, Johann, Leisnigker Chronica oder Beschreibung der sehr alten Stadt Leisnigk, Leisnig 1753, S. 89, 413, 414

KAWERAU, Dr. Gustav, Dr. Martin Luthers Briefwechsel, Vierzehnter Band, Briefe vom Juni 1541 bis November 1542, Leipzig 1912, S. 224 – 250

LANGENN, Friedrich Albert von, Moritz, Herzog und Kurfürst zu Sachsen, Band 1, Leipzig 1841, S. 132 – 143

LANGENN, Friedrich Albert von, Moritz, Herzog und Kurfürst zu Sachsen, Band 2, Leipzig 1841, S. 218 – 228 (Urkunden zur Wurzener Fehde)

LANGENN, Friedrich Albert von, Doctor Melchior von Ossa, Eine Darstellung aus dem XVI. Jahrhundert, Leipzig 1858, S. 31 – 36

LORENZ, M. Christian Gottlob, Die Stadt Grimma im Königreiche Sachsen, historisch beschrieben, Band 1, Grimma 1856, S. 542 – 544 (Fehde), S. 625 – 628 (Grimmaer Vertrag)

LÜNIG, Johann Christian, Das Teutsche Reichs-Archiv und zwar PARS SPECIALES nebst dessen I.II.III. und IV. Continuation, Leipzig 1713, Nr. XXVI, S. 52 – 54 (Vertrag vom 10.04.1542)

LUTHER, Martin, Dr., Werke, Kritische Gesamtausgabe, Tischreden 5. Band, Weimar 1919, S. 133 – 146 (Tischreden 11.-13. April 1542, die Wurzener Fehde betreffend)

LUTHER, Martin, Brief an den Kanzler Brück vom 12. April 1542, in: Dr. Martin Luthers sämmtliche Werke, 56. Band, Frankfurt a.M. und Erlangen 1854, S. LIV f., Nr. 866

MACHATSCHEK, Eduard, Geschichte der Bischöfe des Hochstiftes Meißen, Dresden 1884, S. 733 – 734

MEYER, Georg, Artikel: Martin Luther und Wurzen, in: Mitteilungen des Wurzener Geschichts- und Altertumsvereins, III. Band, 1. Heft, Wurzen 1918, S. 1 – 9

PLANCK, D. Jakob Gottlob, Geschichte der Bildung, der Schicksale und der Befestigung der protestantischen Kirche vom Anfang der Reformation bis zu dem Religionsfrieden vom J. 1555, Dritten Bandes zweyter Theil, Leipzig 1798, S. 221

RANKE, Leopold von, Sämmtliche Werke 4, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation 4, 4. Auflage Leipzig 1868, S. 204 – 207

RÜLING, Johann Ludwig, Geschichte der Reformation zu Meißen, Meißen 1839, S. 11 – 12

SCHÖTTGEN, Christian, Historie Der Chur-Sächsischen Stiffts-Stadt Wurtzen, Leipzig 1717, S. 550 – 567

SECKENDORFF VON, Veit Ludewig, Ausführliche Historie des Lutherthums und der Heilsamen Reformation, Leipzig 1714, S. 2080 – 2081 und S. 2094 – 2096

SENFF, M. Carl Samuel, Historie von Zweyen Befehdungen: Davon die Erste Im Jahr MDIV. Die ... Stadt Bischoffswerda allein, Die Andere auch zugleich das Stifft Wurtzen ... erlitten haben, Pirna 1717, S. 32 – 34

SLEIDAN, Johannis, Wahrhafftige Beschreibunge aller fürnemer Händel, so sich in Glaubens und anderen Weltlichen Sachen bey Regierung des Großmechtigsten Keiser Carls des Fünfften ... verlaufen und zugetragen, Frankfurt am Main 1572, Das viertzehend Buch, S. 169 b

STAATLICHE ARCHIVVERWALTUNG DER DDR (Hg.), Martin Luther. Dokumente seines Lebens und Wirkens, Weimar 1983, S. 279 und 389

THOMAS, Ralf, Stiftsland Wurzen Sächsische Kirchenverfassung Historische Kirchenkunde, Leipzig 2011, S. 85, 107, 108

Herbergen der Christenheit, Sonderband Das Hochstift Meißen, Hrsg. Franz Lau, Berlin 1973, S. 257 – 258 (Artikel von THOMAS, Ralf)

WALCH, Dr. Joh. Georg (Hrsg.), Dr. Martin Luthers Sämtliche Schriften, Zweiter Band, Gross-Oesingen 1986, S. 586/587

WALCH, Dr. Joh. Georg (Hrsg.), Dr. Martin Luthers Sämtliche Schriften, Siebzehnter Band, Von dem Zwiespalt zwischen dem Churfürsten Johann Friedrich zu Sachsen und Herzog Moritz wegen der Stadt Wurzen, Gross-Oesingen 1986, S. 1436 – 1448

WALCH, Dr. Joh. Georg (Hrsg.), Dr. Martin Luthers Sämtliche Schriften, Einundzwanzigster Band, Briefe aus dem Jahre 1542, Gross-Oesingen 1986, S. 2740 – 2748

WALCH, Dr. Joh. Georg (Hrsg.), Dr. Martin Luthers Sämtliche Schriften, 22. Band, 11. Gespräch D. M. Luthers und Phil. Melanchthons vom Kriege, Gross-Oesingen 1986, S. 1444 – 1447

WEISSE, Christian Ernst, Geschichte der Chursächsischen Staaten, Dritter Band, Leipzig 1805, S. 139 – 142

ULLRICH, Arno, Oschatzer Poesie aus 450 Jahren, Veröffentlichung des Vereins für Natur- und Heimatkunde, Oschatz 1932, Buch 1635, fol. 183 b.f (zeitgen. Gedicht zum Fladenkrieg)